Géothermie individuelle : une solution de chauffage efficace ?

En exploitant la chaleur présente dans le sol, la géothermie offre une solution de chauffage et de rafraîchissement à la fois écologique et performante. En effet, cette énergie renouvelable ne produit aucune émission de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone. De plus, les coûts d'installation, bien que plus élevés initialement, sont rapidement amortis grâce aux économies réalisées sur vos factures d'énergie. En optant pour la géothermie, vous faites un investissement durable pour votre maison et pour l'environnement.

- Le système de récupération d'énergie du sol offre une alternative écologique et économique aux systèmes de chauffage traditionnels. En exploitant les calories présentes dans le sol, ce système fonctionne sans combustion et ne rejette aucune émission polluante.

- La pompe à chaleur géothermique exploite une énergie renouvelable et inépuisable pour chauffer votre habitation. Son rendement élevé permet de couvrir jusqu'à 75% de vos besoins en chauffage. Près de 200 000 foyers français ont déjà fait le choix de cette solution.

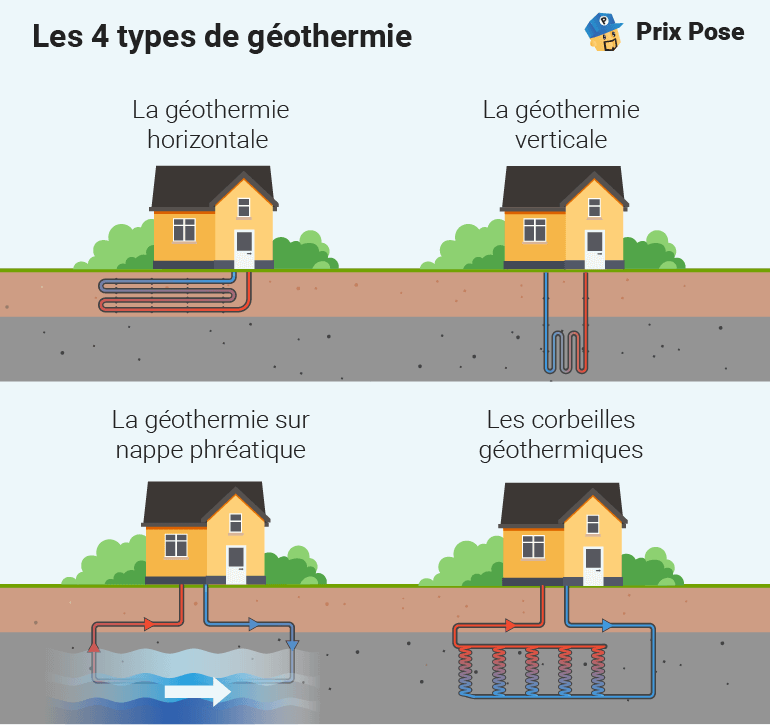

- Pour capter la chaleur du sol, deux systèmes géothermiques sont couramment utilisés : la géothermie horizontale et la géothermie verticale. La géothermie peut aussi être exploitée en pompant l'eau des nappes phréatiques ou en utilisant des corbeilles géothermiques.

- Le coût total d'une installation géothermique est influencé par divers paramètres, tels que la nature du sol, le choix du captage, la profondeur du forage ou les travaux de terrassement à réaliser.

Qu’est-ce que la géothermie ? Fonctionnement et schéma

La géothermie est une énergie renouvelable qui exploite les calories présents dans le sol.

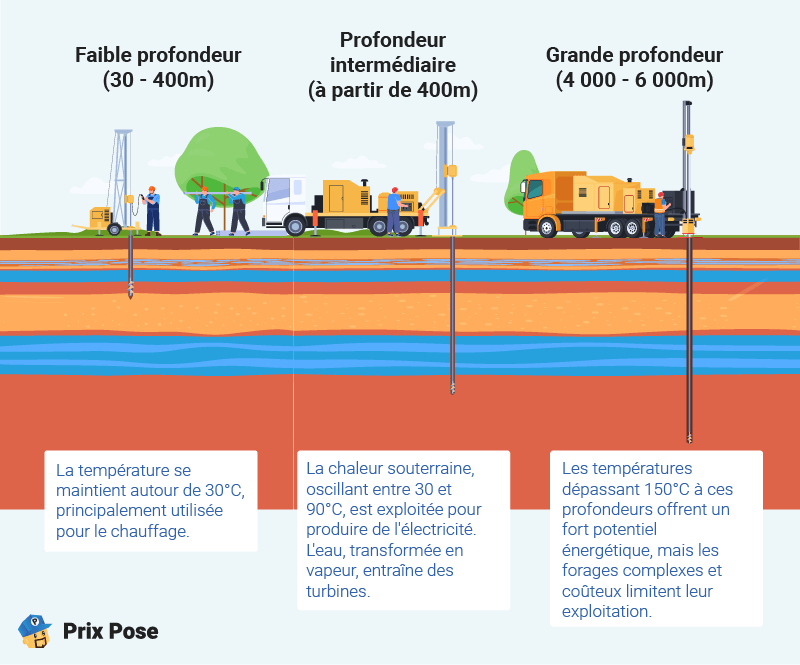

Selon la profondeur à laquelle la chaleur est récupérée, les températures et les utilisations varient :

- Faible profondeur (30 - 400 m) : La température est relativement stable, environ 30°C. Cette chaleur est principalement utilisée pour le chauffage des bâtiments.

- Profondeur intermédiaire (à partir de 400 m) : Les températures sont plus élevées, entre 30 et 90°C. A cette profondeur, la géothermie permet de produire de l’électricité en transformant l’eau en vapeur, actionnant ainsi des turbines.

- Grande profondeur (4 000 - 6 000 m) : La température est très élevée, au-delà de 150°C. Pour atteindre cette profondeur, il est nécessaire de réaliser des forages complexes et coûteux. Cette profondeur a un fort potentiel en production d’électricité, mais elle est encore peu exploitée en raison des défis techniques et économiques.

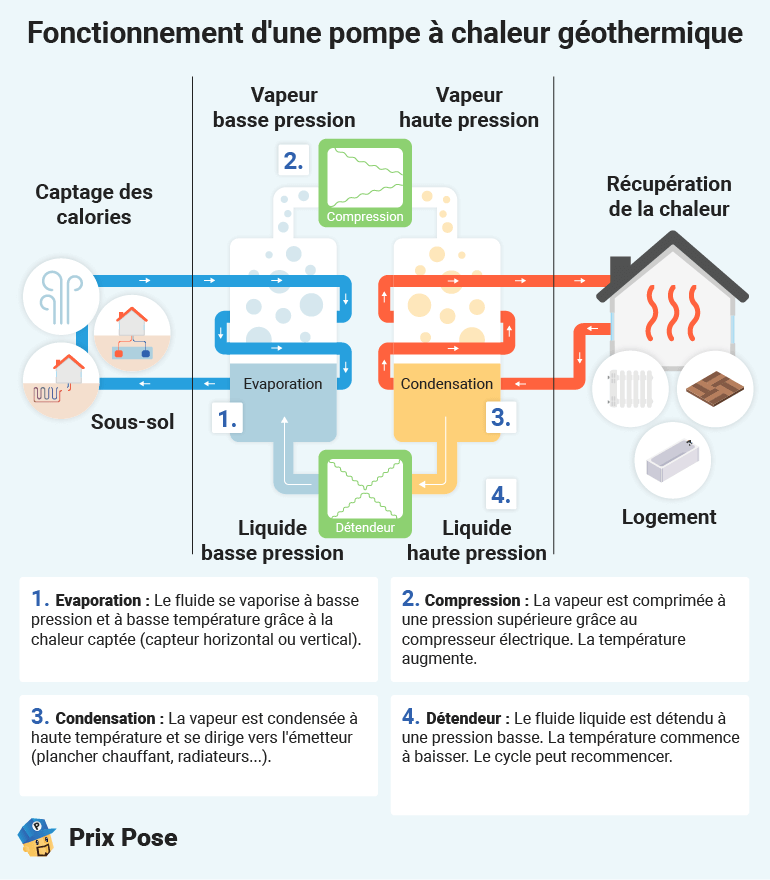

Une fois le forage effectué, la géothermie fonctionne principalement grâce à des pompes à chaleur géothermiques. La pompe à chaleur utilise la chaleur du sol pour chauffer ou rafraîchir votre maison. Elle fonctionne grâce à quatre éléments clés :

- L'évaporateur,

- Le compresseur,

- Le condenseur,

- Le détendeur.

L'intérêt de la géothermie réside dans la stabilité de la température du sol, qui varie bien moins que celle de l'air extérieur. Cet avantage permet une exploitation optimale de la pompe à chaleur tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques. En effet, la température du sol augmente d'environ 3°C tous les 100 mètres de profondeur, offrant ainsi une source de chaleur renouvelable et quasi inépuisable. Les pompes à chaleur géothermiques peuvent ainsi assurer le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire, faisant de la géothermie une solution de chauffage performante et respectueuse de l'environnement. La chaleur est diffusée par des radiateurs, des ventilo-convecteurs ou un plancher chauffant.

Il existe quatre types de géothermie pour les maisons individuelles :

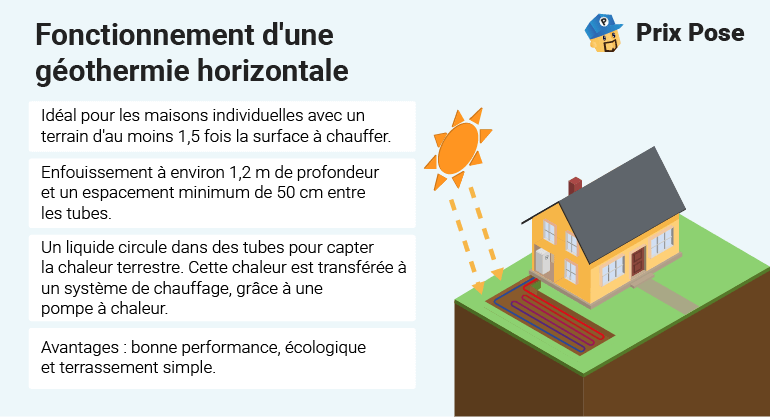

- Géothermie horizontale : Des tubes sont enterrés en surface à environ 1 mètre de profondeur. Cette solution est idéale si vous possédez un grand jardin.

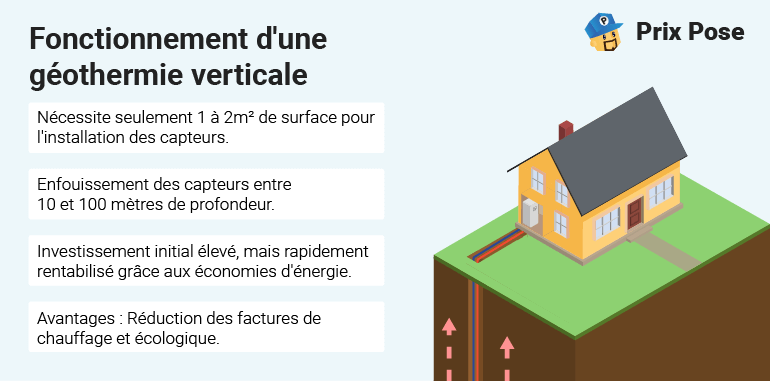

- Géothermie verticale : Des sondes sont implantées en profondeur (entre 10 et 100 mètres). La géothermie verticale est idéale pour les petits terrains, mais plus cher à installer.

- Captage sur nappe phréatique : Pour utiliser l'énergie d'une nappe phréatique, il faut deux puits : un pour pomper l'eau et un second pour la renvoyer. Cette méthode, appelée aquathermie, nécessite une nappe d'eau souterraine proche.

- Corbeilles géothermiques : Grâce à un échangeur thermique en tube spiralé enfoui dans le sol à moins de 5 mètres de profondeur, un fluide caloporteur capte l'énergie géothermique. Pour répondre aux besoins d'une habitation individuelle, il est généralement nécessaire d'installer entre 5 et 10 capteurs verticaux.

La pompe à chaleur géothermique est une solution de chauffage particulièrement performante. Elle permet de couvrir jusqu'à 75% des besoins en chauffage d'une maison, réalisant ainsi d'importantes économies d'énergie. Près de 200 000 foyers français ont déjà fait le choix de cette technologie, qui allie confort, efficacité et respect de l'environnement.

Les différents types de géothermie pour maison individuelle

Géothermie horizontale

La géothermie horizontale est particulièrement adaptée aux maisons individuelles disposant d'un terrain suffisamment vaste, au minimum une fois et demi la surface de la maison à chauffer. En effet, cette technologie nécessite l'installation de capteurs géothermiques enfouis horizontalement dans le sol à environ 1,20 mètre de profondeur, espacés de 50 cm. Les tubes peuvent être empilés les uns sur les autres, à différentes profondeurs. Par exemple, des tubes peuvent être enfouis à 60 cm, puis les deuxièmes capteurs à 120 cm.

L’échangeur est parcouru par de l’eau glycolée, assurant le transfert thermique. Le capteur, constitué de plusieurs centaines de mètres de tubes, permet une récupération optimale de l'énergie géothermique. Cet écartement est crucial pour éviter le gel du sol et favoriser sa régénération. Il existe un deuxième système où les capteurs en cuivre sont intégrés directement dans la pompe à chaleur, utilisant le fluide frigorigène comme caloporteur (fluide transportant la chaleur).

Ces capteurs, reliés à une unité de traitement, permettent d'exploiter la chaleur contenue dans le sol pour chauffer votre habitation en hiver et la rafraîchir en été. Un terrassement relativement simple suffit pour mettre en place ce système performant et écologique.

Quelques précautions sont à prendre si vous optez pour une géothermie horizontale :

- Plantations à éviter : Afin de garantir le bon fonctionnement et la durabilité du système géothermique horizontal, il est impératif d'éviter toute plantation d'arbres ou d'arbustes à racines profondes (comme les chênes, les peupliers ou les saules par exemple) directement au-dessus des capteurs. Ces racines pourraient endommager les tubes et réduire les performances du système. Les capteurs doivent se trouver au minimum à 2 mètres d’écart.

- Enherbement recommandé : Un gazon ou une couverture végétale à racines superficielles (moins de 50 cm de profondeur) est idéal pour recouvrir la zone où sont installés les capteurs. Ces plantes permettent une bonne infiltration de l'eau et contribuent à maintenir une température stable du sol.

- Perméabilité du sol : Le sol doit être suffisamment perméable pour permettre une bonne infiltration des eaux de pluie. Cette perméabilité est essentielle pour la régénération naturelle de la chaleur du sol, qui est exploitée par le système géothermique.

- Distances de sécurité : Pour éviter tout risque de dommages lors de travaux ultérieurs, il est important de respecter une distance minimale de 1,50 mètre entre les tubes de capteurs géothermiques et tout autre réseau (électricité, eau, gaz) ou installations telle une piscine ou une terrasse.

Géothermie verticale

La géothermie verticale offre une alternative intéressante pour les propriétaires de terrains limités. En effet, quelques mètres carrés (entre 1 et 2m2) suffisent pour installer les capteurs, contrairement aux systèmes horizontaux qui nécessitent de vastes espaces. Pour optimiser les performances du système, les capteurs sont enfouis à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, entre 10 et 100 m, là où la température du sol est plus stable et élevée. Bien que l'investissement initial soit supérieur à celui d'autres systèmes de chauffage, la géothermie verticale est un choix judicieux sur le long terme grâce aux économies d'énergie qu'elle génère et à son faible impact environnemental.

Les précautions à prendre pour une géothermie verticale sont multiples :

- Emplacement et espacement : Les forages verticaux nécessitent un espace restreint à proximité immédiate de la construction (existante ou future). Un espacement minimum de 8 à 10 mètres entre chaque forage est recommandé.

- Forage : Les forages doivent être réalisés avec précision pour éviter les dégradations du sous-sol et assurer une bonne performance du système.

- Remplissage et protection: Les puits doivent être remblayés avec un mélange spécifique de gravier, de sable fin et de bentonite, afin d’assurer une conductivité thermique optimale et une protection mécanique contre les mouvements de terrain, les racines, etc.

Installer un système de géothermie chez soi

Études géothermiques du sol

Avant de se lancer dans l'installation d'une pompe à chaleur géothermique, une étude géothermique approfondie est indispensable. Cette étude, réalisée par un bureau d'études spécialisé (RGE), permet d'évaluer avec précision les caractéristiques du sous-sol de votre terrain.

Le but de cette étude géothermique du sol permet de déterminer la nature du sol, sa capacité à restituer la chaleur et ainsi, définir la profondeur de forage optimale pour assurer le rendement énergétique de votre système de chauffage. Cette étape cruciale, qui nécessite un investissement compris entre 1 000€ et 2 000€, permet également d'anticiper d'éventuels obstacles géologiques et d'évaluer l'impact environnemental des travaux. En somme, l'étude géothermique est un investissement à long terme qui garantit la réussite de votre projet et vous permet de bénéficier pleinement des avantages de la géothermie.

Bien que la géothermie soit adaptable à tous les types de sols, les performances et les coûts d'installation varient considérablement. Les sols argileux, grâce à leur capacité à retenir l'eau et leur bonne conductivité thermique, sont particulièrement adaptés. En revanche, les sols sableux, plus secs et moins denses, offrent un rendement environ deux fois inférieur. Les sols rocheux, quant à eux, nécessitent des forages plus profonds et plus complexes, ce qui augmente les coûts et peut limiter la puissance de l'installation.

En fonction des résultats de l'étude, un système géothermique est conçu sur mesure. Cela inclut le choix de la PAC géothermique, le nombre et la longueur des sondes géothermiques (ou le débit nécessaire pour un forage sur nappe), ainsi que le réseau de distribution de chaleur ou de froid dans le bâtiment.

Travaux de forage géothermique

L'installation d'une pompe à chaleur géothermique requiert un forage vertical, une opération soumise à des réglementations spécifiques. En effet, tout forage dépassant 10 mètres de profondeur nécessite une autorisation administrative, délivrée par la commune ou un organisme spécialisé. Les contraintes liées à cette autorisation varient en fonction de la zone géographique :

- Zone verte : Une simple déclaration suffit,

- Zone organe : Une attestation d’un expert agréé est nécessaire

- Zone rouge : Le projet de forage géothermique est interdit.

Bien que de nombreux installateurs de PAC géothermique proposent un forfait incluant les travaux de forage, vous n'êtes pas obligé de passer par ce professionnel. Vous pouvez sélectionner un foreur indépendant pour réaliser cette étape.

Le forage lui-même consiste à creuser des puits d'une profondeur variant entre 70 et 150 mètres. Ces travaux sont généralement confiés à un foreur reconnu Garant de l'Environnement (RGE), qui assurera la qualité et la conformité de l'installation. Le coût moyen d'un forage s'élève à environ 70€ à 100€ par mètre linéaire, comprenant la foration, la pose des sondes géothermiques et la cimentation.

La profondeur du forage est déterminée en fonction de :

- La demande énergétique du logement : plus celui-ci est grand et moins il est isolé, plus la puissance de la pompe à chaleur et donc la profondeur du forage seront importantes. Si l'on souhaite également produire de l'eau chaude sanitaire ou chauffer une piscine, les besoins énergétiques augmentent.

- Les caractéristiques du sol : la nature géologique du sous-sol influence sa capacité à stocker et restituer la chaleur. Un sol argileux, par exemple, aura un comportement thermique différent d'un sol sableux.

La réalisation d'un forage géothermique implique plusieurs étapes clés. Dans un premier temps, un forage d’essai est réalisé. Il permet de vérifier les données obtenues lors de l'étude géotechnique, en analysant la nature des différentes couches traversées, la température de l'eau (si forage sur nappe) et la perméabilité du sol. Ensuite, le forage principal est effectué à l'aide d'une foreuse afin de créer un puits dans le sol. Une sonde géothermique est ensuite introduite dans ce forage. L'étape cruciale de la cimentation suit :

- Pour la sonde : Le ciment permet de fixer solidement la sonde dans le forage et d'optimiser les échanges thermiques entre celle-ci et le sous-sol, favorisant ainsi un meilleur rendement du système.

- Pour la nappe phréatique : La cimentation joue un rôle essentiel d'étanchéité, isolant les différentes couches géologiques et réduisant les risques de contamination du sol.

Un forage mal réalisé peut engendrer des conséquences catastrophiques comme des infiltrations, des mouvements de terrain et des dégradations des constructions alentour.

Durée et coûts à prévoir

L'installation d'un système géothermique nécessite généralement entre 2 et 7 jours de travaux. Cette durée dépend directement de la dimension des capteurs à mettre en place. Si l’installation de la géothermie concerne une rénovation, prévoyez 3 à 4 jours supplémentaires pour installer ou remplacer les radiateurs, les planchers chauffants ou les autres émetteurs de chaleur. Dans le cadre d’une rénovation énergétique, il est également possible de réaliser un audit énergétique pour évaluer les performances énergétiques de votre logement.

L'installation d'une pompe à chaleur géothermique nécessite l'intervention d'un professionnel (terrassier ou foreur) et implique les étapes suivantes :

- Terrassement ou forage : Le professionnel réalise des tranchées pour installer les capteurs horizontaux ou un forage de puits pour les capteurs verticaux. La durée de cette étape dépend de l'ampleur des travaux et de la nature du terrain.

- Installation électrique : Un circuit électrique spécifique dimensionné pour alimenter la pompe à chaleur est installé.

- Raccordement des composants : Les capteurs géothermiques, une fois raccordés à la pompe à chaleur, permettent d'alimenter le système de chauffage, qu'il soit existant ou neuf.

- Mise en service : Cette étape permet de vérifier le bon fonctionnement de l'installation et le réglage de la température.

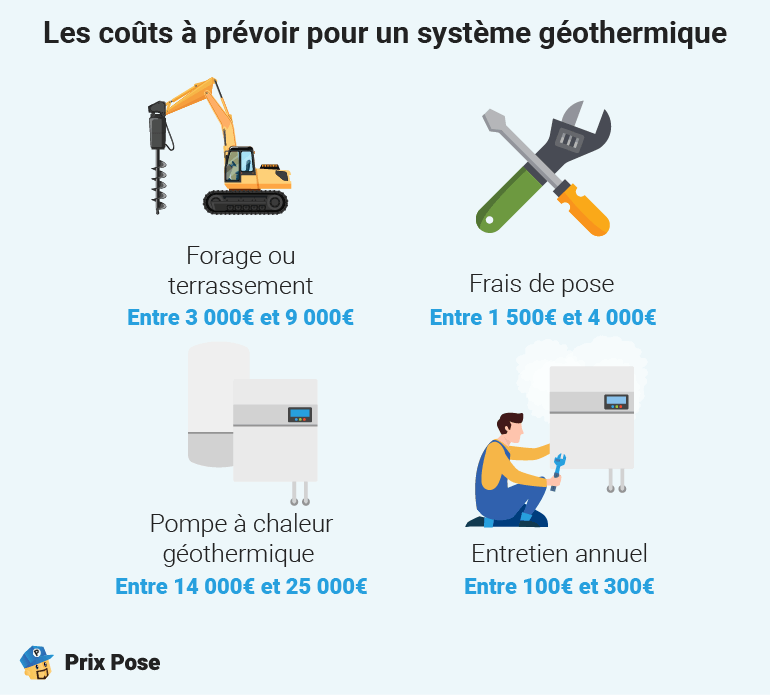

L'installation d'un système de chauffage géothermique représente un investissement dont le coût varie considérablement en fonction de plusieurs paramètres. En règle générale, il faut prévoir un budget compris entre 14 000€ et 25 000€ pour l'équipement lui-même.

Au prix d’une géothermie s'ajoutent les frais de pose, qui peuvent osciller entre 1 500€ et 4 000€ en fonction de la complexité des travaux. Il ne faut pas oublier non plus les coûts liés au forage, indispensables pour le captage de la chaleur souterraine. Ces derniers varient en fonction de la nature du terrain, de la profondeur nécessaire et du type de captage choisi (horizontal ou vertical). Comptez entre 3 000€ et 9 000€ selon le captage choisi.

L'installation d'une pompe à chaleur géothermique engendre des frais d'entretien réguliers (tous les 2 ou 5 ans selon la puissance) à prévoir dans votre budget. Comptez environ 100€ à 300€ par an pour l’entretien de la pompe à chaleur géothermique.

L'installation d'une pompe à chaleur géothermique vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux et financiers :

- MaPrimeRénov’ : Cette prime d'État, dont le montant est calculé en fonction de vos ressources et de la nature de vos travaux, vous permet de financer une partie de votre projet de rénovation énergétique.

- CEE : Les Certificats d'économies d'énergie, distribués par les fournisseurs d'énergie, sont une aide financière accessible à tous les particuliers, sous conditions de ressources.

- TVA réduite à 5,5% : En bénéficiant d'un taux de TVA réduit, vous pouvez alléger de manière significative le coût de vos travaux, à condition que votre logement soit achevé depuis au moins deux ans.

- Éco-PTZ : L'éco-prêt à taux zéro est un prêt bancaire sans frais d'intérêt, dédié au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de votre logement.

Bon à savoir : Pensez à anticiper vos démarches administratives car les demandes d’aides financières doivent généralement être effectuées avant le début des travaux.

Avantages et inconvénients de la géothermie

La géothermie individuelle offre de nombreux avantages qui en font une solution de chauffage de plus en plus prisée :

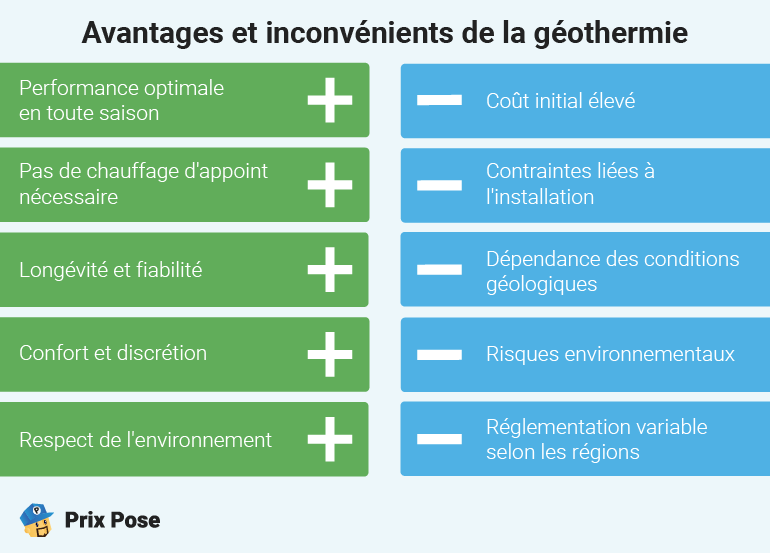

- Performance optimale en toute saison : Contrairement aux systèmes de chauffage traditionnels, la géothermie n'est pas affectée par les variations de température extérieure. Vous bénéficiez ainsi d'un confort thermique constant tout au long de l'année.

- Pas de chauffage d'appoint nécessaire : La géothermie couvre l'ensemble de vos besoins en chauffage, même lors des périodes les plus froides.

- Longévité et fiabilité : Avec une durée de vie estimée à plus de 20 ans, la géothermie est un investissement durable. Les composants enterrés sont protégés des intempéries et nécessitent peu d'entretien.

- Confort et discrétion : La pompe à chaleur géothermique fonctionne en toute discrétion, sans bruit ni vibration. La température intérieure est régulée de manière précise et homogène, pour un confort optimal.

- Respect de l'environnement : La géothermie exploite la chaleur naturellement présente dans le sous-sol, offrant ainsi une source d'énergie inépuisable et propre. En remplaçant les systèmes de chauffage traditionnels, la géothermie contribue à la lutte contre le changement climatique. La géothermie ne produit aucune émission de gaz à effet de serre ou de particules fines.

Si la géothermie offre des avantages indéniables, elle comporte également un certain nombre de limites :

- Coût initial élevé: L'installation d'un système géothermique représente un coût initial important, pouvant atteindre 25 000€, selon la taille de la surface à chauffer et la profondeur des forages. Bien que les économies d'énergie réalisées sur le long terme puissent compenser cet investissement, il faut généralement plusieurs années pour amortir les coûts.

- Contraintes liées à l'installation: Les capteurs horizontaux, souvent utilisés pour les installations individuelles, requièrent une surface de terrain importante. De plus, une étude géotechnique préalable est indispensable pour déterminer la faisabilité du projet et choisir la technologie adaptée (capteurs horizontaux, verticaux ou puits). Les installations géothermiques nécessitent l'intervention de professionnels qualifiés et peuvent entraîner des travaux importants.

- Dépendance des conditions géologiques: La température du sol varie en fonction de la région géographique et de la profondeur. Certaines zones sont plus propices à l'exploitation de la géothermique que d'autres. Ainsi, un potentiel géothermique faible peut diminuer le rendement du système et augmenter les coûts d'exploitation.

- Risques environnementaux : Les forages peuvent, dans certains cas, entraîner une pollution des nappes phréatiques si les précautions nécessaires ne sont pas prises. Bien que rares, des cas d'inductions sismiques ont été rapportés lors de projets géothermiques de grande envergure.

- Autres contraintes: La réglementation en matière de géothermie peut varier d'un territoire à l'autre, ce qui peut complexifier les démarches administratives.

FAQ - géothermie individuelle : une solution de chauffage efficace ?

Quel est le principe de la géothermie ?

La géothermie puise la chaleur naturellement présente dans le sol pour la transformer en chauffage ou en climatisation l’été. Le cœur du système est la pompe à chaleur géothermique qui, grâce à un fluide caloporteur, extrait la chaleur du sol pour la transférer au circuit de chauffage de la maison. Quatre principales techniques de captage sont utilisées : la géothermie horizontale, verticale, sur nappe phréatique et en corbeilles géothermiques.

Quels sont les inconvénients de la géothermie ?

Bien que la géothermie soit une énergie renouvelable prometteuse, plusieurs inconvénients sont à noter : des coûts d’investissement initiaux importants, des contraintes liées aux travaux d’installation (forage, terrassement), une dépendance étroite aux caractéristiques géologiques du site (température du sol, nature des terrains) et des risques potentiels pour l’environnement, notamment en cas de pollution des nappes phréatiques.

Quels sont les 3 types de géothermie ?

La géothermie exploite la chaleur de la Terre à différentes profondeurs.

- Faible profondeur (30-400 m) : Température stable, utilisée pour le chauffage.

- Profonde (à partir de 400 m) : Températures plus élevées, production d’électricité.

- Grande profondeur (4000-6000 m) : Températures très élevées, nécessite des forages profonds.

Quelle surface de terrain pour la géothermie ?

La géothermie horizontale exige une surface au sol importante, c’est-à-dire 1,5 fois la surface de la maison à chauffer. La géothermie verticale est plus adaptée aux petits terrains, avec seulement 1 à 2 m² nécessaires.